-

春をよろこぶ みんなで踊る 世界でくらすクルドの人たち(月刊たくさんのふしぎ2026年3月号)

¥810

金井真紀 文・絵/福音館書店 2026年3月発行 日本での春分の日は、クルドの人たちの元日にあたり、「ネウロズ(新しい日)」といいます。長く中東に暮らしながら自分の国を持てなかったクルドの人々は、トルコ、イランやイラクという場所をはじめ、いま世界各国に暮らしながら、クルドの文化を受け継いでいます。 このネウロズの日は新年を迎えたお祝い・お祭りの日。ステージで歌われるクルドの歌に合わせて輪になって踊ったり、マーケットやピクニックを楽しんだり。作者の金井さんは、埼玉でのネウロズで見た美しいクルドのドレスに魅入られ、クルドの人々に会うために世界を飛びました。 移民として暮らす場所で、いわれなき差別や理不尽な扱いもありながら、誇りをもってクルドの文化を愛し、受け継ぐひとたち。難民だった自分を受け入れてくれた場所で、こんどは自分が難民や移民を受け入れたり、欧米化で失われそうになったクルド文化を自ら復興させたり。ネウロズはつらい思いを内に秘めながら新しい一日や一年を世界中の場所で、いろんな国の友だちとともに祝う、大事な一日です。 クルドの人とわたしたちとの違いは「生まれてきた場所」。あなたのまだ知らない文化に触れる一冊になりますように。

-

【新装版】あやとりの記

¥1,320

石牟礼道子/河出文庫(河出書房新社) 2026年1月発行 *新装版にて再入荷です 「この世に来るのは、難儀なこっちゃ、大仕事じゃ。よう来たのう、遠かところから」 海があり、川があり、山がある。神がいて、仏もいて、草花があり、動物たちがいて、人もいるけれど、人ではない命の気配がともにある。まだ高速道路も、高いビル群もなかったかつての日本、人々は大地や豊かな自然に畏敬の念を抱き、互いに思いやり、尊敬の念を持って暮らしていた。今よりもはるかに豊かだった頃、水銀でたくさんの命が壊される前の、たしかにあった美しい土地の物語です。

-

松明のあかり 暗くなっていく時代の寓話

¥1,540

バリー・ユアグロー著 柴田元幸訳/twililight 2025年8月初版・2025年9月二版発行 「アメリカのいまを伝える緊急文書」、いま日々のニュースのうちのかなりの部分を占めるアメリカ。これは、ニューヨーク在住の短編作家バリー・ユアグロー氏が、彼の作品においてタッグを組む翻訳家の柴田元幸氏にメールで送った、2025年4月から6月の現地報告とも思える寓話集です。 比喩を用いながらも受け取る読み手に伝わるのは、冷酷さ、分断、死の気配・・・「彼」が大統領選で選ばれた合衆国から日々届くディスパッチ(緊急文書)だと思った、メールを受信された柴田氏はあとがきで書かれています。それらは最後の文書を受信したわずか1か月半後に緊急出版され、私たちの前に届きました。はたして今、その時点から少しでも明るい気配は生まれつつあるでしょうか。世界はよいほうに向き始めたでしょうか。 自分以外の誰かはどうでもいい、自分の利益が優先だ・・・大きな悲しみの帳が世界を覆うような今の象徴、ともいえる一冊です。 無関係ではいられるはずもない、見届けるべき同じ世界の出来事、「見てみようじゃないか、どうなるか・・・見てみようじゃないか・・・」(「松明のあかり」より)

-

自宅で楽しむ 週末邦画劇場

¥1,760

春日太一/ミシマ社 2026年1月発行 日本映画や時代劇に並々ならぬ知識と愛をお持ちの春日太一さん。そのジャンルの著書も多数。この本は、そんな春日さんが2012年から2025年まで連載された週刊文春「木曜邦画劇場」のなかから、今でも映像作品や配信などで鑑賞が可能な55本の映画を選んで収録されました。 「観たいけど観られない」のない映画。近年は映画館で過去の名作を4Kリマスター上映される機会も多く、自分の知らない時代の映画などの、触れて来なかった作品に魅力を見出す方も多いでしょう。 また春日さんも解説の中に書かれていますが、自分の知らない時代や場所、事実に映像で触れることで、そのことに思いを巡らせ、これからをどう生きていくのかを考えるすべになるのも映画です。春日さんの軽妙ながらも熱い映画愛、俳優愛あふれる解説を読みながら、知らなかった自分を発見する機会にしてみてはどうでしょうか。

-

生活者のための総合雑誌【ちゃぶ台 】2026年新春号

¥1,980

ミシマ社/2025年12月発行 今号より年1回発行となったミシマ社の生活情報誌「ちゃぶ台」、特集は【お金、闇夜で元気にまわる】です。 お金がまわる…それは、誰かがよろこんださきで、そのお金がまた違う誰かのよろこびを生む。三方一両損ならぬ三方一両得!?かもしれません。 そういうお金の、いや、過疎と呼ばれる地域のまわし方のお話や、嘘くさくない笑顔のお話、なんとなく世間に流されてしまう「愚民」にならないためのお話…どこから読んでも楽しめるマガジンです。写真あり、児童向け文学あり、レポートたくさん。移住のマンガ連載もとうとうお引越し当日までやって来ました!生活者のための総合雑誌、どなたにも関係あるお話です!

-

雪の詩集

¥2,200

福嶋伸洋 編訳/サウダージ・ブックス 2025年12月発行 雪が降る町に生まれたわたしは、雪の降る前の気配をなんとなく感じることがあります。 その時空気は白くなり、空気が一瞬温かくなるような、 雪が降って無の世界でありながら生命は新しいよろこびに包まれているような… タイトルや詩の中に「雪」が使われる詩のアンソロジーです。編訳はクラリッセ・リスペクトル『星の時』(日本翻訳大賞受賞)などの福嶋伸洋さん。すべて原文の対訳つき。見比べながら味わってみてください。あなたはどんな雪のあるシーンを思い浮かべますか。 雪が あらゆるものに沈黙の布を被せた。 感じられるのは 家のなかの物事だけ。 わたしはシーツにくるまり 何も考えずにいる 考えることさえ。 動物のように寛ぎ おぼろな想いに耽り 世界のどんな行いより無為に 眠りに就く。 -アルベルト・カエイロ

-

それがやさしさじゃ困る

¥1,980

鳥羽和久 文・植本一子 写真/赤々舎 2025年9月発行 人はやさしい。だから身近な誰かが難しいことに直面しそうなとき、回避する方法があるか考えたり、行動したりするでしょう。 ましてやそれがわが子どもだったら…親は子どもとともに、もしかしたら子どもより先になにかしらの手を打ったり配慮をするかもしれません。そして、配慮を受けたことには感謝を伝えるように、と教えることもあるでしょう。 しかしそれは「やさしさ」なのでしょうか。先回りして安心を得ることで、別のなにかを奪っていることもあるかもしれないし、その「得られなかったほう」を経験値として持たないことで、また違う未来、子どもは戸惑うかもしれません。 子どもの学びに20年以上携わる鳥羽和久さんが、わたしたち大人が持つべき「やさしさ」などについて既に発表、及び書き下ろしの文章に、1年間の日記も併せた、教育に関するテイストの違うエッセイですが、特に「第6章 やさしさと配慮」は、すべての大人に心当たりや琴線に触れるものがあると思います。 鳥羽さんの教室に通う子どもたちを写した植本一子さんの日常の写真も、あたたかくホッと息がつけるようです。

-

こころのえほん(月刊たくさんのふしぎ2026年2月号)

¥810

齋藤槙 文・絵/福音館書店 2026年2月発行 だれの中にもある「こころ」のおうち。そこには「感情」が住んでいます。 けれど厄介なのは、つねに安定していたり、一定でなく揺り動いていること。 時には安定し、時にはぐらぐらしてしまう。そのような時、わたしがわたしらしくいるために、どう考え行動したらいいのでしょう。 科学の絵本らしく、客観的に「喜・怒・哀・楽」の基本的な感情を分析してあるため、みえないもの・触れられないものをどのように知り、どう付き合うのがより自分を保つのか、指針となりそうな内容となっています。 こころは一定ではなく、つねに動くもの。そして誰にもこころや感情が存在すること。 おとなの方にも、ちいさな方にも。つねにそばに置きたい絵本です。巻末付録かんじょうカードは、ポスターとして飾っても、切り取って自己分析にも。

-

世界は一冊の本

¥880

長田弘/筑摩書房 2025年5月発行 本を読もう もっと本を読もう もっともっと本を読もう (本書収録「世界は一冊の本」より抜粋) あなたが存在するこの世界は、見えない文字で書かれている一冊の本だとすれば、いま吹き抜けていく風も、雨の降っている空も、あなたの本の大切なページである。争いの起きている国同士も、ひとつの本を構成する文字にすぎず、そこで争うことにはどんな意味があるのか。 語ることのなく静かに死を迎える生き物たちも、そんなわたしたちを見下ろしている夜空の星も。 「本を読む」、それはあなたがまだ見ていない世界に触れること。 本を読もう もっと本を読もう もっともっと本を読もう・・・この世界のすべての生命を尊ぶ、祈りの静かな詩集です。

-

土のうの道(月刊たくさんのふしぎ2026年1月号)

¥810

木村亮 文・ふしはらのじこ 絵/福音館書店 2026年1月発行 *月刊たくさんのふしぎ2026年1月号 みなさんも知っている「土のう」、日本では大雨の際の水よけなどのために積み上げて使うことが多いものです。 子どものころの土遊びがきっかけで、土や地盤工学の専門研究をされる工学博士の木村亮さん。土は、水分を適切に含ませることで、とても固く大きな力がかかっても十分耐えるものとなる性質を利用し、コストをかけずに貧しい国のの未舗装の道を強くすることに取り組まれています。 自分で自分の必要なものを作ったり直したりすることは、人々に次なる力を与えます。少し便利になること、少し豊かになること、ひいては自分やまわりの人に笑顔が増えること、次への発展を考えるきっかけになること・・・ しかし木村さんは、アフリカの人々から自分が教えた道の直しかたと同じくらい大きなものをいつも与えてもらうそう。そう、「自分に足りないものを補い合う」とおっしゃっています。「協力する」とはそういうこと、なのですね。

-

うれし たのし 江戸文様

¥1,430

熊谷博人 文・絵/福音館書店 2025年11月発行 *月刊たくさんのふしぎ傑作集 古来より庶民には縁遠かった美しい彩りや飾りなどの文様を施した服は、国の中での争いがおさまって少しずつゆとりが出てきた江戸時代、町民の文化の中で少しずつ発達してきました。 四季折々の様子や楽しい日々の暮らしを取り入れた文様は、その中に「すくすく成長してくれますように」とか、「生活の中に災いがやってきませんように」などの願いを込めて日常と寄り添っており、今でも受け継がれたり、また新しいものを生み出したり、海を越えて世界中に伝わっています。 この本には実にたくさんの江戸文様が収録され、見ているだけで楽しくなります。江戸時代の暮らしと現代の暮らし、なにが同じでなにが変わってきたでしょうか。好きな文様の中にある願いを探してみてくださいね。

-

カフェ・スノードーム

¥1,650

石井睦美 文・杉本さなえ 絵/アリス館 2024年12月発行 だれにでも見つけられるわけではない蔦の絡まった古い大きな家、「カフェ・スノードーム」。その家の主は大きな体の女性、タマルさん。 「こんなところに、こんな建物があっただろうか」・・・そう、そこは誰でもが訪れることができない場所。タマルさんの大きな体は、タマルさん自身の、そしてそこを訪れる人の記憶と、その記憶にまつわるたくさんの感情がいっぱいに詰まっているそう。では、いったい誰が、どんな人が「カフェ・スノードーム」の扉をあけて、タマルさんとお話ができるのでしょうか。 振ったりさかさまにすると、ガラスの中で雪が静かに降り積もる飾りもの「スノードーム」。その雪のような静かな人々の記憶によりそうような5つの短編集。杉本さなえさんのうつくしいイラストが、少し不思議な物語をより繊細にいろどります。 ちいさな方でも読みやすいつくりです。小学校高学年くらいより、大人の方まで、どなたでも。

-

イタリアの丘の町(月刊たくさんのふしぎ2025年12月号)

¥810

古山浩一 文・絵/福音館書店 2025年12月発行 周辺のたくさんの小さな国から成立したイタリア。かつては争いが絶えず、それぞれの国はその領地内の山に街をつくり、城壁をめぐらして土地を守りやすくしていたそう。それで今でも丘の上にたくさんの町があるそうです。 年に一度、このイタリアや世界の古い町をスケッチ旅行されるという画家・絵本作家の古山浩一さん。さまざまなペン先の太さによる万年筆でこの本の絵を描かれています。よく見ると丘に建つ家の屋根、壁、窓、丘の上へと続く階段や木々、そこに住まう人々も、驚くほどたくさんの線でとても緻密に描きこまれています!見ているとため息が出る美しさ。イタリアの丘に住む人々の楽しそうな暮らしが想像できます。 巻末の「ふしぎ新聞」に登場は建築家の藤森照信さんも寄稿。全国各地にあるゆかいで美しい、みずから建てられるあのふしぎな茶室についてのお話も満載です。

-

自分の時間へ

¥880

長田弘/筑摩書房(ちくま文庫) 2024年9月発行 気持ちに灯がともるような題名の本の著者は詩人・エッセイストの長田弘さん。1995年に講談社より発表された同名本の文庫版です。 本書は2つの章からなり、ひとつは家族や今まで出会ってきた人びととのことを、もうひとつは本にまつわることを綴られた、46の美しい短編エッセイが収録されています。 自分をつくってきたものの中にあるものは、誰かの言葉や、むかし読んだ本の中から突然思い出される言葉。そんな消えてしまいそうな、あるいは記憶の奥底に埋もれていたようなささいなことが堆積し、今この瞬間の自分となってここにある。 「自分の時間」になにを思い、なにをしていますか。思い浮かべるのは誰ですか。

-

やさしい日本語ってなんだろう

¥946

SOLD OUT

岩田一成/筑摩書房 (ちくまプリマー新書474) 2024年11月発行 「やさしい日本語」。易しい?優しい?「やさしい」がひらがな表記なのは、ひとつのことにとらわれてはならないという意味があるのかも。 インバウンド効果や仕事などのため来日されている外国人のかたに向けて、またはちいさなこどもさんに向けて、病・障害・不安ごとを抱える人に、自分の母国語以外の場所へ行った時など、たとえばコミュニケーションを必要とする事態が起きた時、どのような方法を取るのがいいでしょうか。 この本の中でとても興味深いことのひとつが「文名詞密度」でした。ひとつの文章のなかに存在する「名詞」の数が多ければ多いほど専門的な難しい文章となるそうで、小学6年生の社会科の教科書では実に専門書レベルでもあるそう。もしかしたら、読解できることのほうがまれかもしれません。 わたしたちは「英語は世界共通言語」とか「知っている知識は伝えたい」なと、妙な固定概念で、目の前の相手が求めている答えにまわり道したり、飛び越したりしていないでしょうか。 敬意をもって目の前のひとと向き合うこと。ことばはこころ、「やさしい」をいま1度考えるよい機会になります。

-

来たるべき世界

¥800

しわしわ倶楽部 作 2025年8月発行 「私は犬です。名前はまだありません。」 名前のないちいさな犬。友だちには名前のない犬も、名前を持っている猫もいる。名前をつけてくれる人間はもういない。みんなある日突然、姿を消してしまった・・・ あらゆる生命は進化を続ける。宇宙がいまも広がっているのと同じように、わたしたちも日々変化している。変化しつづけること、そのことこそが不変である・・・ 名前をつけてくれる人間はどこへ行ったのか、名前とはなんなのか。わたしたちはどこへ行くのか。どこかで見たような街角の風景と、あの白いぶよぶよした生物の集団、きっと誰もが気になるはず。この世界に折り合いをつけながら生きる自分を、愛らしいキャラクターたちにどこか重ねて、いろいろ想起しながら一気に読んでしまうコミックです。

-

詩集 小さなユリと

¥1,760

黒田三郎/夏葉社 2015年5月第一刷・2025年10月第二刷 ※1960年に昭森社より刊行された詩集の完全復刻版です 「小さなユリ」とは黒田三郎さんのお嬢さん。妻が入院し、娘とのふたり暮らしの日々の様子が、折々の気持ちのゆれとともに綴られた詩集です。 この詩集に収録されているのは、昭和30・31年の作品。時代は戦争が終わり、景気も上向きになる高度経済成長期のころ。娘を幼稚園に連れて行ってから、通勤ラッシュもひと段落ついたなかを遅刻して仕事へ向かう。夫の顔、父の顔、社会人の顔・・・どれでもあるようで、どれにもなりきれていない・・・お酒もやめられない。幼い娘はさみしさをぶつけてくる。深夜に酔って娘を泣かせる・・・やり場のない感情たちがありつつ、街の風景や、ふたりで向かう幼稚園の朝の明るさや、通勤時間を過ぎた電車に差し込む日の光などがどこか浮かんでくるよう。黒田さんは自らの詩を「私詩」と称し、できるだけ日常使いの言葉で生活を表現されていたそうです。 表紙の絵は娘のユリさんによるもの。「おとーちゃま」なのか、おだやかに笑っている男性が描かれています。

-

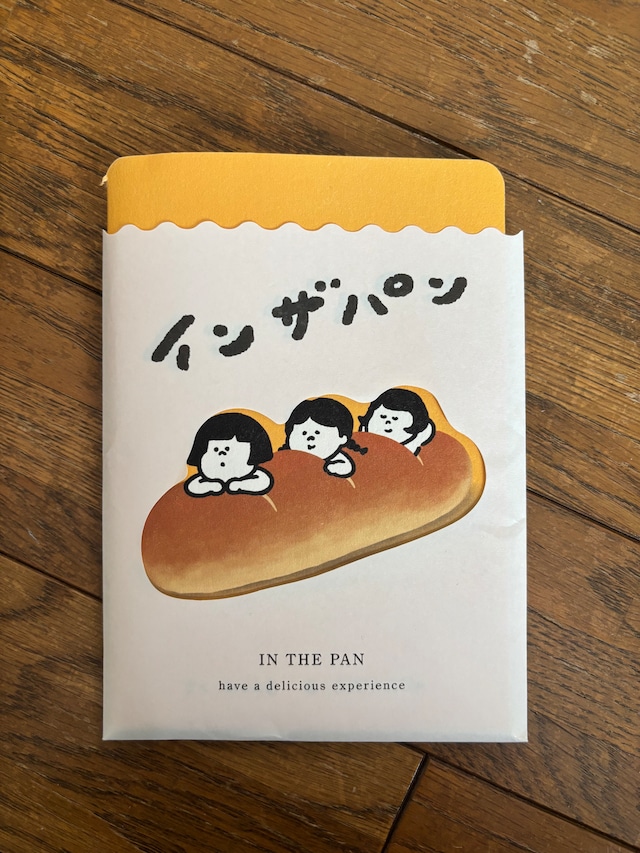

イン ザ パン(リトルプレスの絵本です)

¥1,500

ひととき作・つたひでみ絵/ ファミリーフォトブックひととき 2025年10月発行 その名のとおり「イン ザ パン」! パンが好きな三姉妹が、あまりの好きさにさまざまなパンの中にうっかりはまってしまいます!とてもとてもおいしそうな様々なパンに、「パン パン パパパン!」と軽快なリズムでとびこむ三姉妹の幸せそうな表情ったら・・・ ちいさなチームがこだわってこだわって作られた、細部まで楽しくておいしそうな文庫本サイズの絵本です。絵本を入れる、まるでパン屋さんで入れてもらうような袋は、印刷屋さんもこだわられた三姉妹とパンがのぞくジャストサイズの窓つき。 第14回絵本出版賞も受賞のこの本、つい歌いながら読んでしまうんですよ!あなたの好きなパンは登場するかな?

-

体の贈り物

¥2,420

レベッカ・ブラウン著・柴田元幸 訳/twililight 2025年6月初版・2025年9月2版 (2001年マガジンハウス発行) エイズ患者のホームケアのために自宅に派遣されケアを担当する「私」が、患者から受け取った「贈り物」にまつわる11の話です。 病魔に冒される前はパートナー・家族との、そして一人の人間としての日常があった・・・心身の苦しみや辛さ、何より死に対する不安を抱えながらも自宅で過ごす患者たちを、過剰でない介護で寄り添うホームケア・ワーカーの冷静でプロフェッショナルな姿。人の尊厳、意思、それはケアする側もされる側も同等で持つもの。 ひとりでは生きられない人間だから、死と近くなる人々から受け取る「贈り物」もまた私を構成するひとつになり、自分へと向き合う。あの人も確かにここにいた。 「逝く」先ではなく「行く」先にある人々の静かな静かな息づかいが文字の間から聞こえてきそうな柴田元幸さんの訳もじっくり味わいたい、連作短編集です。

-

ニホンカモシカのパール(月刊たくさんのふしぎ2025年11月号)

¥810

前川貴行 文・写真/福音館書店 特別天然記念物のニホンカモシカは、狩猟が禁止されているため、人間に対しての警戒心がそれほど強くないそう。名前は知っていても出会うことのほとんどないニホンカモシカに会うため、動物写真家の前川さんは青森・下北半島の端「脇野沢」に通い、2015年の春の終わりに親子の「グレー」と「パール」に遭遇しました。 野生のニホンカモシカのこどもの生存率は3割。2年半後、厳しい夏と冬を生きのびたパールに再会したとき、パールのそばには赤ちゃんが・・・ 20年にわたり脇野沢のニホンカモシカを追う前川さんが教えてくれる、ニホンカモシカの生態と家族の物語。野生動物ゆえに親離れも早く、なわばりを自分の力で生きていくその姿はたいへん美しく、またニホンカモシカの親と子の関係だけでなく、地元の方の野生動物の保護の距離間など、守るべきものへの愛も感じます。 人間に興味しんしんの赤ちゃんのまなざしと、それを見守る親の警戒を含んだまなざし。野生動物が人に与えてくれるもの。パールの子育てとあわせて、じっくりどうぞ。

-

スノードーム

¥2,200

香山哲/生きのびるブックス 2025年7月発行 いわゆる「日常」は自分がそう意識付けしているだけであって、地球は絶えず動いているし、世界は日々変化している。いまあるものが、明日も同じように存在する約束なんてどこにもない・・・ ある日、頭上に認識した傷をきっかけに、「考える」ことを交し合うようになった、雑貨店のバックヤードに置かれたスノードームの中の仲間たち。世界は大寒波がやってきて滅亡する、という噂、古くからのいいつたえ、月に一度新聞を作るためにやってくるサバイバルクラブの学生たち…絶えず変化することへの恐れやとまどいに対し、時には考えることをやめたくなったり、いまの環境をあきらめたくなったりもするけれど、そのこと自体が誰もわからぬ未来を生きるためのささやかな前進になっているのではないか。そう、たった今そう考えていることだって・・・ 変化に対応すること。それを器用にこなせる人なんてほんの一握り。だけど考えること、自分の思考や意識を明確にすることは、明日を生きるための大切な準備。小さな世界(スノードーム)のまわりで起こる日々の小さな変化を読みながら、明日を生きる自分とその方向を意識してみるのも、また未来に向かうひとつの手段なのです。

-

LIFE

¥1,800

nelco ネルコ(文と絵:ヒライマサヤ/ブックデザイン:ヒライユミコ) ヒマール/2025年10月発行 きみのLIFE(=ここでは「人生」)、きみだけのLIFE。誰にもひとつ、これから長い付き合いになるもの。ある時はいろんなものに寄り添いながら、またある時は取捨選択しながら。いっぽいっぽ歩いていく… ものづくりご夫婦ユニットnelco(ネルコ、ヒライマサヤ/ヒライユミコ)さんが、生まれてきた長女しまさんのために作られたお手製の絵本。3年前からは絵本としてヒライマサヤさんのライブ会場などで販売され、大きな反響があったそう。 このたびの出版にあたり、また新たな版画絵と装丁となったかわいらしい絵本はLIFEを歩み始めた誰かへの贈り物としても。 右足、左足、一歩ずつ前へ歩みながら、大事なものを見つけてください。

-

怪談 こわくて不思議な10の話

¥1,870

小泉八雲/小宮 由 選・訳 アノニマ・スタジオ 2025年6月発行 小泉八雲が英語教師として来日した松江で出会った妻のセツさんから聞いた、こわくて不思議な話を英訳した「Kwaidan(怪談)」から6編と、同時期に執筆された「日本お伽話集」から4編、計10編の不思議でどこか美しいお話が収録された本です。 ギリシャで生まれ、不遇な幼少期を過ごしたアイルランドからアメリカ、そして日本へ移り住み帰化した小泉八雲は、少年期に強いられた宗教への反発心から、神話や土着信仰に興味をひかれたといいます。神話の国、出雲で妻から聞いた不思議な話は、きっとどのものにも心が躍り、心を惹かれたことでしょう。多くの書を通して国内を移り住ながら、自ら日本を海外に紹介していきます。 時を経て、いままた子どもの本の翻訳を手掛けられる小宮由さんにより、読みやすくあたらしい「怪談」ができあがりました。ふりがなもついているので、ちいさなひとから大人まで楽しめます。 装画はデザイナー渡邉良重さん。よく見るとはじめて気づくものなどがひそめてありそうな、美しくて少し妖しい本になっています。

-

【再入荷】涙の箱

¥1,650

ハン・ガン作 きむ ふな訳/評論社 2025年7月発行 2024年のノーベル文学賞を受賞したハン・ガンによる、「大人のための童話」ともいえる作品です。 あなたは最近、いつ涙を流しましたか?喜びの涙、悲しみの涙、感動の涙、後悔の涙、うその涙・・・いつのころから、泣くことを我慢するようになっていったのでしょうか? ひとの心は、過去からの積み重ね。こころの中のトラウマと静かに正しく向き合えたとき、想像もしなかったあたらしい自分が姿をあらわしてくる、そんな成長の物語です。 「時折、予想外の瞬間に、私たちを救うために訪れてくれる涙に感謝する」とは巻末の作家のことば。それは、無意識に「過去のわたし」と静かに向き合えた瞬間でもあるのかも。 ハン・ガンの愛するjunaidaさんの装画と挿絵により、物語が鮮やかにイメージされる「涙の箱」は、世界初の翻訳だそう。韓国では子どもから大人まで幅広く愛されているお話、あのときのわたしの涙ならどんな結晶となって箱の中にならぶのか・・・そんな想像もしながらどうぞ。